Introduction

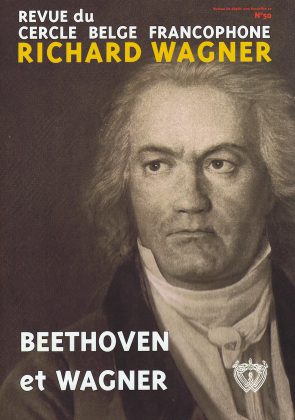

Si la musique allemande, qui nous fascine tant nous autres francophones, est une clef essentielle de l’esprit allemand, alors Beethoven et Wagner en sont les plus puissantes incarnations, les deux grands « phares immenses et incontournables » pour reprendre l’expression de Romain Rolland

Séparés seulement d’une génération, les deux hommes partageaient cette vision hégélienne de l’art considéré comme l’une des manifestations suprêmes de l’esprit. Chacun à leur manière, ils ont osé innover, créer leur propre style, progressivement et sans renverser la table des acquis hérités du passé.

Beethoven a très intelligemment su intégrer le legs musical de ses deux illustres prédécesseurs, Mozart et Haydn, et chacun connaît l’influence qu’exerça sur Wagner les opéras de Carl Maria von Weber.

Mais pour ces deux esprits aussi originaux qu’indépendants, et d’une puissance rare, l’acte créateur ne pouvait se réduire à une simple amélioration d’un héritage, fût-il prestigieux, mais devait afficher une vraie rupture, ouvrir de nouveaux chemins, aller au plus profond de ce que la musique, langage de l’âme, est capable de produire. A travers leur art, ils ont développé chacun leur vision du monde, l’un dans la musique instrumentale, l’autre dans l’opéra conçu comme une œuvre d’art totale.

Tout au long du XIXe siècle, leurs œuvres, tout au moins les plus grandes d’entre elles, furent considérées comme les plus brillants exemples d’une nouvelle catégorie esthétique, celle du sublime, théorisée dans les écrits d’Edmund Burke et de Kant à la fin du siècle précédent.

Le beau repose sur un certain équilibre, sur le sens des proportions, il diffuse lumière et douceur et, ce faisant, dispense du plaisir, un plaisir simple et positif. Ce n’est pas l’affaire du sublime qui, par l’énormité de ses dimensions, mais aussi par ses contrastes, ses ruptures, ses ombres inquiétantes, procure un plaisir problématique, une sorte d’« horreur délicieuse »4 qui arrache l’homme à lui-même et ouvre sur l’incommensurable.

En 1801, dans un journal de Leipzig, un article intitulé Du sublime dans la musique affinait cette notion : « Il y a dans la nature et dans l’art des phénomènes que nous contemplons avec émotion, un sentiment de respect et d’admiration, à la fois tremblants et doucement émus, et que nous nommons sublimes. Nous les distinguons des objets qui sont simplement beaux. Le sublime nous émeut et nous touche profondément, nous ébranle, nous abat, afin de nous procurer cette joie qui consistera à nous redresser virilement et à nous reconstituer.

Il est conforme à la nature de notre esprit d’utiliser certains phénomènes terribles et effrayants pour nous élever et nous ennoblir nous-mêmes, de donner une interprétation spirituelle plus haute à ce qui est informe et incommensurable (...) ».

Comment ne pas penser à la violence tragique du premier mouvement de la Neuvième Symphonie de Beethoven ou à la tristesse métaphysique et grandiose de la Marche funèbre de Siegfried ?

Wagner lui-même ne s’y est pas trompé ; dans son livre consacré à Beethoven, rédigé en 1870, il écrit : « Si nous considérons, du point de vue de l’histoire de l’art, les progrès que la musique accomplit grâce à Beethoven, nous pouvons les défi nir brièvement comme l’acquisition d’une faculté que l’on croyait auparavant devoir lui refuser : grâce à cette faculté, elle est parvenue, bien au-delà du domaine du Beau esthétique, jusqu’à la sphère du Sublime, où elle se trouve affranchie du carcan des formes traditionnelles ou conventionnelles par l’esprit même de la musique, qui pénètre ces formes et leur donne la vie ».

Tous deux, finalement, ont été les héros de leur propre drame et il n’est pas étonnant que Wagner ait voulu se présenter comme l’héritier naturel de Beethoven. Le choix de diriger la Neuvième Symphonie, le 22 mai 1872, jour de la pose de la première pierre de son Festspielhaus de Bayreuth, en dit long sur cette filiation, qu’elle soit ou non légitime. L’intention était là et fera dire à Romain Rolland : « Wagner est né de la Neuvième Symphonie ».

Pour autant, il serait exagéré de présenter Beethoven comme l’annonciateur de Wagner ou l’art de Wagner comme une forme d’aboutissement logique de celui de Beethoven. Certains auteurs, comme Léon Tolstoï ou André Suarès, l’ont affirmé en occultant une filiation bien plus évidente, celle qui relie le maître de Bonn à celui d’Ansfelden, Anton Bruckner, l’un des plus grands symphonistes de tous les temps.

Beethoven est incontestablement le compositeur que Wagner admira le plus et il fi gurait au plus haut de son panthéon personnel, aux côtés d’Eschyle, Goethe, Shakespeare, Cervantès et quelques autres. Sa musique, mais aussi sa personnalité, n’ont jamais cessé d’occuper ses pensées et le Journal tenu par sa femme Cosima en atteste. A la date du 1er juillet 1869, on peut lire : « La joie de la journée : l’arrivée aujourd’hui du portrait de Beethoven que Richard a fait faire à partir de l’original que possède Härtel, à Leipzig. Nous accueillons le grand homme comme un ami et comme un bienfaiteur (...) ».

Penseur de haut vol, Richard Wagner a développé sa propre philosophie de l’histoire de la musique, évolutionniste et progressiste. Fort de ses premières expériences beethovéniennes, dès sa prime jeunesse, nourri de ses lectures et de sa pratique de la direction d’orchestre, il n’a cessé d’enrichir sa perception de l’homme et du musicien Beethoven, subjective certes, partielle sûrement, mais stimulante pour l’esprit. Il lui consacra de nombreux écrits théoriques qui contribuèrent à forger l’image de Beethoven tout au long du XIXe siècle.

« Je n’aurais pas pu composer comme je l’ai fait si Beethoven n’avait pas existé » dira-t-il à Cosima le 9 décembre 1880. Et il est vrai qu’il conçut ses œuvres dans l’idée d’intégrer l’héritage symphonique beethovénien dans le tissu complexe et foisonnant de l’oeuvre d’art totale (Gesamtkunstwerk). De même considérait-il Beethoven comme le précurseur de la mélodie infinie, dans sa façon organique de traiter les thèmes et son art consommé de la variation, empêchant ainsi tout « passage à vide ».

Il voyait en lui surtout le créateur de la musique moderne ayant su dévoiler un monde nouveau, tout à la fois cohérent et exaltant. Cela ne l’empêcha pas d’émettre quelques réserves ou critiques à l’égard de certaines de ses options esthétiques, ce qui était plutôt rare à cette époque où Beethoven apparaissait comme une référence indépassable, l’aune à laquelle était jugée toute nouvelle tentative dans le domaine symphonique.

L’approche wagnérienne des œuvres de Beethoven nous renseigne aussi sur Wagner lui-même et sur son égocentrisme légendaire. Si l’on en croit Christophe Looten, dans son ouvrage intitulé Dans la tête de Richard Wagner (Fayard, 2011), la plupart des sujets abordés ne l’étaient que pour mieux se mettre en valeur.

Ce constat avait déjà été établi par le musicologue et critique autrichien Max Graf qui, en 1910, dans son livre L’Atelier intérieur du musicien écrivait : « Il en est ainsi de Wagner : qu’il parle d’Achille ou qu’il parle de Beethoven, il parle toujours de lui. Lorsqu’il parle de la tragédie grecque, c’est en fait de son propre drame musical qu’il s’agit. Lorsqu’il s’enthousiasme pour Beethoven, c’est à son orchestre symphonique qu’il pense. Il philosophe pour faire la lumière sur sa propre création » Quelques années plus tard, Romain Rolland, lui aussi, s’agacera de cette propension wagnérienne « despotique » de vouloir prêter à Beethoven ses théories, ses plans de réforme musico-dramatique et « sa fumeuse métaphysique »...

Il est vrai que Wagner aimait se présenter comme une sorte de géniale synthèse de Beethoven, Shakespeare et Schopenhauer, et qu’il prétendit être parvenu à réaliser dans son œuvre rien de moins que la fusion de l’esprit allemand, de la poésie allemande et du drame antique.

Il serait vain et ridicule de lui en tenir rigueur, au risque d’ignorer la finesse et la pertinence de ses avis sur les grandes œuvres de Beethoven. Certes, la musicologie allemande a beaucoup progressé depuis et on en sait plus désormais à la fois sur l’homme (non exempt de défauts lui-aussi...) et sur son œuvre. Mais nous reconnaîtrons toutefois, avec Romain Rolland, que l’auteur de Parsifal a su lire au cœur de la musique beethovénienne, et qu’en dépit d’une certaine subjectivité, il est parvenu à en saisir la quintessence.

Notre étude ne vise pas l’exhaustivité sur un sujet souvent traité dans tous les bons ouvrages. Il nous semble intéressant de revenir sur sa vision de quelques œuvres emblématiques, telles que Coriolan, la Symphonie héroïque et la Neuvième en ré mineur.

Adolescent, il rêvait de pouvoir remonter dans le temps et de rencontrer son idole à Vienne.13 Bien plus tard, un jour de février 1881, il raconta l’avoir vu dans ses rêves, « doux et consolant avec lui »...

Friedrich Nietzsche, dans Humain, trop humain (1876-1878) s’amusa à imaginer un dialogue entre les deux hommes : Si Beethoven avait entendu le saxon diriger ses œuvres, écrit-il, il aurait bien sûr perçu la pâte wagnérienne mais ne se serait pas offusqué, bien au contraire : « Il lui aurait dit : “ Cela est de moi et de toi, mais s’accorde bien ; c’est ce que l’on devrait toujours avoir ” ».

Alors, pénétrons ensemble, sur la pointe des pieds, dans la grande salle du Walhalla, où les bustes des deux musiciens trônent en toute majesté. Se regardent-ils ? Ont-ils des choses à se dire ? Faute de pouvoir questionner les muses célestes, observons et écoutons, il y a matière...

Eric CHAILLIER