Roger Norrington – Wagner à la lumière de Beethoven : quand l’histoire devient musique

Il est des chefs qui façonnent le son. Roger Norrington, disparu en juillet 2025 à l’âge vénérable de 91 ans, aura, toute sa vie durant, traqué une illusion sonore vieille de plus d’un siècle pour exhumer un autre Wagner, un autre Beethoven—moins grandiloquent, plus nu, parfois plus déroutant, mais toujours d’une redoutable intensité. Ce n’était pas un simple combat contre le vibrato : c’était une révolution silencieuse.

Beethoven comme laboratoire esthétique

C’est par Beethoven que Norrington bâtit son manifeste. Après une première tentative avec les London Classical Players entre 1987 et 1989 pour les micros d’EMI Reflexe, c’est à la tête de l’Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart que Norrington enregistre à nouveau les neuf symphonies entre 2002 et 2004, abolissant le vibrato généralisé, rejetant les orchestres éléphantesques, et ramenant les tempi à leur vérité métronomique. Norrington ne suivait pas des dogmes, mais des instructions. Il redonnait vie aux vitesses indiquées dans ses manuscrits par Beethoven lui-même—si souvent ignorées ou diluées par la tradition romantique. Par cette rigoureuse recherche de clarté instrumentale, la symphonie devenait structure, tension, verticalité. Les transitions étaient soudaines, les crescendos abrupts, les silences parlants. Certains ont vu en lui un iconoclaste anglo-saxon brisant par une esthétique anti-allemande le temple beethovénien, là où d’autres saluaient le courage d’un chef refusant la dévotion aveugle à la tradition. Mais Beethoven n’était pas une fin : il était la boussole. Et cette boussole, Norrington l’emporta dans le monde trouble de Wagner.

Wagner sous le scalpel

S’attaquer à Wagner avec les outils de Beethoven relevait de l’audace. Car Wagner, dans l’imaginaire collectif, c’est la démesure, le souffle continu, le moiré orchestral. Norrington s’y oppose : dans Tristan und Isolde ou Parsifal, il dissout la pâte sonore, propose des textures aérées et révèle des lignes enfouies, presque chambristes. Ses tempi sont déromantisés, ni langueur mystique, ni solennité écrasante. Il insuffle une pulsation vivante, presque théâtrale, redonnant à l’harmonie une mobilité oubliée. Chez Norrington, l’orchestre raconte. Ce n’est plus une mer sonore sur laquelle voguent les chanteurs, mais une dramaturgie parallèle, éclairée par le phrasé et le timbre.

Une discographie révélatrice

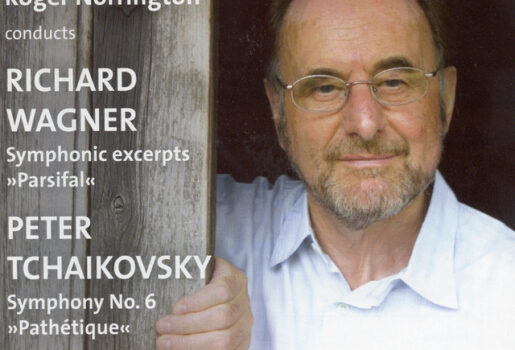

Deux jalons illustrent cette approche : Wagner: Preludes & Overtures paru en 1994 chez EMI, puis Erato avec les London Classical Players, incluant les ouvertures et préludes du Vaisseau Fantôme, Tristan und Isolde et Parsifal. Une Suite orchestrale de Parsifal couplée avec la 6e Symphonie de Tchaikovski (Hänssler 2004), captée avec le Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, lors de son mandat de chef principal. Comme de bien entendu, ces lectures ont été saluées pour leurs nouveautés par certains, et rejetées par les tenants de la tradition.

️ Une trace pour les curieux

Le documentaire Roger Norrington, Les Ouvertures de Wagner, disponible sur medici.tv, dévoile le chef au travail. On le voit s’adresser aux musiciens avec une précision presque chirurgicale, mais toujours avec un humour anglais qui dissipe les tensions.

En somme, Roger Norrington n’a pas voulu réécrire l’histoire : il l’a écoutée autrement. Son Beethoven était une guerre contre l’habitude. Son Wagner, une plongée dans les abîmes du romantisme avec la lumière des origines.