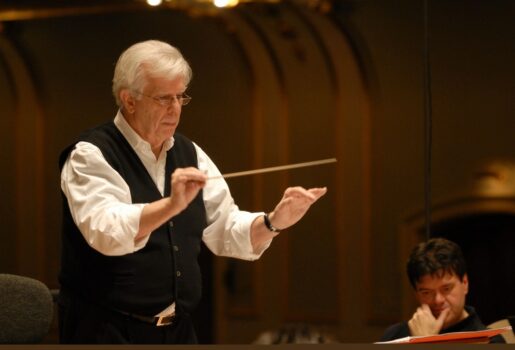

Christoph von Dohnanyi : L’Aristocrate de la baguette

Christoph von Dohnányi (1929-2025) est l’un des chefs d’orchestre les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, reconnu pour sa rigueur intellectuelle et son interprétation équilibrée de la musique du grand répertoire austro-allemand et contemporain.

Origines et environnement familial

Né à Berlin dans une famille profondément engagée dans la résistance au nazisme — son père, Hans von Dohnanyi, haut fonctionnaire allemand, et son oncle Dietrich Bonhoeffer ont été exécutés en 1945 pour leur implication dans une tentative d’assassinat d’Hitler — Dohnányi a grandi dans un environnement imprégné de culture, de justice et d’engagement moral, des éléments qui ont marqué sa personnalité artistique et humaine.

Formation et Débuts de Carrière

Après des études de droit à l’Université de Munich, il se tourne vers la musique, étudiant aux États-Unis avec son grand-père, le compositeur Ernst von Dohnányi, et Leonard Bernstein. Il commence sa carrière en tant que directeur de la musique dans des opéras de taille moyenne avant de gravir les échelons pour devenir directeur musical de l’Orchestre symphonique du WDR de Cologne en 1964. Il débute en Allemagne comme chef de chœur puis chef assistant à l’Opéra de Francfort sous Georg Solti, avant d’occuper successivement les postes de directeur musical à Lübeck et Kassel.

Direction de l’Opéra de Francfort

En 1968, il prend la direction musicale de l’Opéra de Francfort, où il développe une programmation audacieuse, tant par le répertoire que par les options esthétiques. Il était ouvert aux dernières tendances théâtrales et a donné leur chance à des metteurs en scène qui faisaient scandale mais qui allaient bientôt devenir incontournables. Il recrute pour la troupe quelques noms illustres de l’histoire du chant : Agnes Baltsa, Ileana Cotrubas, Eva Marton, Julia Varady, Hildegard Behrens… Pendant ces années, il est assisté par Gerard Mortier, qui a toujours affirmé avoir appris son métier avec Dohnányi.

Collaboration avec Gérard Mortier et La Monnaie

Devenu à son tour directeur d’opéra à la Monnaie, Gérard Mortier essaiera d’attacher Dohnányi à la maison bruxelloise. Il y eut une superbe Lustige Witwe de Franz Lehar au Cirque Royal avec Anja Silja en Hanna Glawari, quelques concerts, puis la collaboration tourna court en raison d’un clash entre le chef d’orchestre et le metteur en scène d’une production du Das ferne Klang de Franz Schreker. Mais les deux hommes se retrouvent bien vite à Salzbourg pour une mémorable Salomé mise en scène par Luc Bondy. Comme le rappelle dans son communiqué le Festival de Salzbourg, « Christoph von Dohnányi n’a permis aucune fausse douceur straussienne au Philharmonique de Vienne, mais un son épanouissant d’une haute tension érotique. Dès le premier motif, il a accordé une attention incroyablement précise aux détails, tous au service des couleurs de la musique, et a affirmé la nature chambriste de la pièce avec une concentration qui mettait en valeur les voix et les expressions au lieu de les obscurcir derrière un voile de frisson agréable. » (Karl Herb, Salzburger Nachrichten).

Direction de l’Opéra de Hambourg

En 1977, Dohnányi prend la direction de l’Opéra de Hambourg où il développe à nouveau une programmation audacieuse, donnant leur chance à des metteurs en scène controversés mais visionnaires comme Luc Bondy et Achim Freyer. Pendant cette période, il est marié à la soprano Anja Silja, avec qui il aura trois enfants.

Carrière internationale et direction de l’Orchestre de Cleveland

Sa carrière internationale explose avec sa nomination à la tête de l’Orchestre de Cleveland (1984–2002). Dohnányi y restaure la précision et la clarté héritées de George Szell, fondant une véritable communauté musicale autour de l’exigence technique, de la transparence sonore et de la discipline démocratique. Il modernise la salle Severance Hall, multiplie les tournées mondiales et intensifie la production discographique (Decca, Teldec et Telarc), notamment avec les grands cycles symphoniques de Beethoven, Brahms, Schumann et Mendelssohn, ainsi que des opéras de Strauss et Berg. Dohnányi pousse également le public à s’ouvrir à la musique contemporaine en l’intégrant à chacune de ses saisons.

Relation avec les oeuvres de Richard Wagner

Christoph von Dohnányi a eu une relation notable avec les œuvres de Richard Wagner, en particulier avec le projet ambitieux d’enregistrer l’intégralité du cycle de l’Anneau du Nibelung (Ring). Ce projet a débuté avec l’enregistrement de Das Rheingold en 1995 et Die Walküre en 1997. Cependant, ces enregistrements n’ont pas reçu l’accueil espéré et n’ont pas réussi à rivaliser avec les versions contemporaines de chefs comme Bernard Haitink, James Levine et Daniel Barenboim. Malgré les critiques mitigées, les enregistrements de Dohnányi ont été salués pour la qualité de l’interprétation orchestrale, en particulier celle des cuivres. Malheureusement, l’effondrement de l’industrie du disque classique à la fin des années 1990 a mis fin à ce projet ambitieux, et les deux derniers opéras du cycle, Siegfried et Götterdämmerung, n’ont jamais été enregistrés. Dohnányi a conclu son mandat à Cleveland avec deux représentations de Siegfried, mais l’opéra n’a pas été enregistré. Les plans pour enregistrer Götterdämmerung en 2005 ont également été abandonnés pour des raisons financières.

Londres, Paris & Hambourg

Au Royaume-Uni, il dirige le Philharmonia Orchestra, d’abord comme principal chef invité (1994), puis comme chef principal (1997-2008). On lui reconnaît une approche marquée par la fidélité au texte, la sobriété gestuelle, une écoute attentive des musiciens et un rejet des effets spectaculaires : il cherche toujours à « faire respirer la musique ». Son style, qualifié d’intellectuel et de réservé, évite toute sentimentalité excessive tout en restant profondément engagé. Il est parfois comparé à Szell, mais préfère convaincre ses musiciens par le savoir et l’exigence plutôt que par l’autorité.

Invité régulier de l’Orchestre de Paris depuis les années 1980, il y assure entre 1998 et 2000 les fonctions de conseiller musical, faisant l’intérim entre Semyon Bychkov et Christoph Eschenbach. Ses interprétations de Schumann, Dvorák, Stravinsky et Bartók restent gravées dans les mémoires de la salle Pleyel. Cependant, il est blessé de ne pas avoir été proposé pour le poste de directeur musical, probablement en raison de sa rigueur protestante.

À partir de 2004, il revient à Hambourg, désormais comme chef principal de l’Orchestre symphonique de la NDR – il le reste jusqu’en 2010. En 2017, sur conseil de son médecin, il réduit son activité à quelques invitations.

Style de direction et engagement pour la musique contemporaine

Dohnányi était connu pour sa rigueur et son approche sans concession de la direction d’orchestre. Son style de direction méticuleux et sans fioritures est marqué par une retenue émotionnelle, privilégiant la fidélité à l’intention des compositeurs. C’était trop pour certains auditeurs qui trouvaient ces interprétations trop cérébrales. Dohnányi reste un farouche défenseur de la musique contemporaine et de la liberté artistique. Artisan d’une mixité stylistique et d’un renouvellement du répertoire, il a souvent intégré des œuvres modernes dans ses concerts qu’il interprétait avec une maîtrise égale à celle des œuvres classiques. A ce propos, le Times rapporte une anecdote qui illustre bien sa personnalité :

Un soir de 1989, Christoph von Dohnanyi se trouvait à Berlin en tant que chef invité du Philharmonique pour un programme comprenant la Symphonie n° 25 de Mozart et Amériques d’Edgard Varèse. Cinq minutes après le début de de cette dernière oeuvre, les auditeurs ont commencé à partir. À la fin de la pièce de 23 minutes, seul un cinquième du public restait, dont la moitié huait bruyamment tandis que le reste applaudissait avec enthousiasme. « N’était-ce pas un événement particulier ? » a déclaré le lendemain le chef d’orchestre rayonnant au magazine Gramophone. Il était ravi d’avoir réveillé le public. « Je suis absolument convaincu qu’ils n’ont pas apprécié de manière intellectuelle le Mozart autant que le Varèse — même ceux qui huaient. Et ceux qui sont partis ont réagi au Varèse ; ils n’ont pas réagi au Mozart. » Dohnanyi s’épanouissait face à de telles réactions. Il ne se considérait pas son travail comme du divertissement ou du plaisir. « Est-ce amusant de lire James Joyce ? Je ne sais pas, mais c’est génial.»

Opinions et exigence artistique

Dohnányi n’hésitait pas à exprimer des opinions tranchées sur ses pairs : Norman Lebrecht rappelle qu’il reprochait à Herbert von Karajan, sa façon dont il contrôlait la musique dans les pays germanophones et jouait de l’industrie du disque comme de son petit train éléctrique. Son anti-Karajanisme était double : une haine personnelle pour l’ancien membre du parti nazi qu’était HvK et une accusation de détruire les opportunités pour les jeunes chefs d’orchestre allemands, en particulier ceux qui s’opposaient à son emprise.

Il détestait les interprétations historiquement informées. Il a raconté, dans une interview au Times, avoir entendu Simon Rattle diriger Les Noces de Figaro de Mozart à Glyndebourne : « Vous ne pouviez pas entendre une seule corde correctement, seulement des sons maladroits des vents et des cors. » ; il croyait qu’Igor Stravinsky « ne savait pas ce qu’il faisait » lorsqu’il dirigeait sa propre musique ; et que l’interprétation de la musique de Mahler par Leonard Bernstein était « totalement erronée », ajoutant avec insistance : « Et je peux le prouver. »

Au-delà ce ces propos acides, qui reflètent son exigence artistique rigoureuse, Dohnanyi a toujours la musique, la réflexion et les valeurs humaines au premier plan. Il incarne jusqu’à la fin de sa vie l’image du chef « grand seigneur », austère mais passionné, fidèle à l’art, à la vérité et à la justice