Personne ne connaît mieux le monde sonore des maisons d’opéra que le professeur émérite d’acoustique Karlheinz Müller. Il a également conseillé le Festival de Bayreuth pendant de nombreuses années.

M. Müller, quand avez-vous assisté à votre premier opéra au Théâtre du Festival de Bayreuth ?

En 1978 ou 1979. C’était Tannhäuser, et à l’époque, je ne comprenais pas l’œuvre et je n’appréciais pas à quel point l’acoustique du Festspielhaus était unique. J’ai d’abord dû découvrir de nombreux autres opéras.

Avec le recul d’aujourd’hui : qu’est-ce qui rend l’acoustique du Festspielhaus si spéciale ?

Le Festspielhaus de Wagner est une œuvre d’art totale, à la fois acoustique et visuelle. Il a été conçu pour garantir que les 2 000 sièges offrent une excellente visibilité et une qualité sonore optimale. Les deux étaient d’une importance capitale pour Wagner.

Comment le Festspielhaus a-t-il été construit pour atteindre cet objectif ?

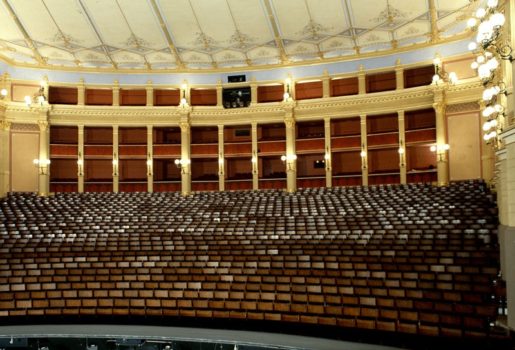

Tout commence par la géométrie du son : Wagner a basé l’auditorium sur un carré de 33 mètres sur 33 — ce que l’on ne remarque qu’en étudiant attentivement les plans. À l’intérieur de ce carré, il a sculpté l’auditorium avec un angle d’ouverture de 45 degrés, mesuré depuis le centre de la scène. Son modèle était l’amphithéâtre antique — un choix extrêmement inhabituel pour l’époque. Le Staatsoper de Vienne et l’Opéra Garnier à Paris, construits à la même période, sont de magnifiques théâtres traditionnels à étages, remplis de loges, de balcons et de rideaux de velours. Wagner, au contraire, a imaginé un grand espace où tout le public était assis sur une pente ascendante. Structurellement, le Festspielhaus fut le premier véritable grand théâtre populaire.

Malgré la taille du bâtiment ?

Wagner avait fait installer dans la salle des cloisons latérales qui non seulement guidaient le regard du public vers la scène, mais renforçaient aussi la connexion acoustique avec celle-ci. Les espaces latéraux ouverts, à gauche et à droite, fonctionnent comme des résonateurs : au lieu de laisser le son se dissiper immédiatement, ils le conservent et donnent au public l’impression que quelque chose perdure — un son mystique que je n’ai jamais ressenti dans un autre théâtre.

Quel rôle jouent les matériaux ?

Une grande partie de l’intérieur est constituée de maçonnerie recouverte de plâtre et de textures de gypse — des matériaux qui réfléchissent le son plutôt que de l’absorber. Le sol est en bois, tandis que le plafond est recouvert d’un plâtre de cinq centimètres d’épaisseur, soutenu par une sous-structure. Cela empêche le son de disparaître vers le haut et le réfléchit doucement vers le public.

Passons de l’auditorium à la fosse d’orchestre — le fameux « abîme mystique ».

Wagner ne voulait pas que la lumière des lampes de pupitre dans la fosse soit visible du public. Pour résoudre ce problème, il fit installer un écran visuel — la fameuse barrière semi-circulaire entre la fosse et la salle. Il avait déjà expérimenté ce type d’écran acoustique et visuel lorsqu’il était chef d’orchestre à l’opéra de Riga.

Une mesure, au départ pour la vue, mais qui a surtout eu un effet acoustique.

La fonction de l’écran visuel est principalement de rediriger l’énergie sonore de l’orchestre vers la scène, d’où elle est ensuite transmise dans la salle. Dans cet espace scénique, le son de l’orchestre se mélange avec les voix des chanteurs. Le second écran, placé entre la scène et la fosse d’orchestre, n’a été introduit par Richard Wagner qu’en 1882, lors de la deuxième saison du Festival. Avant cela, le son des violons était trop faibles, tandis que celui des bois et des cuivres ressortaient trop fortement. Le second écran a permis de rétablir l’équilibre acoustique de l’orchestre.

Quel effet ce son indirect produit-il ?

Parce que le son de l’orchestre est d’abord dirigé vers l’espace scénique, il en résulte une sonorité particulièrement fusionnée. Elle est diffuse et douce, avec les différentes voix orchestrales profondément entremêlées. Dans la plupart des opéras, on peut, par exemple, localiser la section des cuivres. À Bayreuth, cette redirection des ondes sonores produit toujours un son orchestral large et enveloppant, dans lequel aucun instrument ne domine : seul le son d’ensemble est renforcé

Comment le son de l’orchestre se mélange-t-il avec les voix sur scène ?

Malgré la taille de l’orchestre, les chanteurs ne sont pas couverts. Cela s’explique par le fait qu’ils ont un contact visuel et acoustique direct avec le public. Ils chantent directement vers la salle et, par conséquent, leurs voix parviennent au public une fraction de seconde avant le son de l’orchestre. En d’autres termes, le signal vocal arrive en premier ; le son orchestral suit quelques millisecondes plus tard. C’était aussi l’intention de Wagner. Il écrivait lui-même les livrets de ses opéras et voulait que les mots soient clairement audibles. L’intelligibilité comptait. Et grâce à cette construction, il y est parvenu.

Le public peut-il percevoir ce léger décalage entre la voix et l’orchestre ?

Non : le cerveau de l’auditeur synchronise automatiquement les signaux. Cela ne peut être mesuré qu’avec des instruments modernes. Néanmoins, ce décalage a un effet audible. Il active ce qu’on appelle « l’effet de précédence », ce qui signifie que notre sens de l’orientation suit le premier stimulus sonore perçu.

Existait-il à l’époque des instruments de mesure pour étudier ces effets ?

Non. L’acoustique, en tant que discipline scientifique, n’a émergé qu’au XXe siècle.

Alors comment Wagner a-t-il pu concevoir un système acoustique aussi avancé ?

J’ai étudié ses notes manuscrites, et je pense que, même s’il ne pouvait pas décrire ces effets acoustiques en termes scientifiques, sa grande expérience de chef d’orchestre et de compositeur — combinée à une intuition musicale remarquable — lui a permis de réaliser ce chef-d’œuvre acoustique.

La direction d’orchestre à Bayreuth est-elle différente de celle des autres opéras ?

Oui. Par exemple, les premiers violons sont placés à droite et non à gauche – ce qui demande un temps d’adaptation. De plus, le son orchestral fusionné peut être difficile à évaluer pour les chefs d’orchestre au début ; cela nécessite un processus de familiarisation et des ajustements constants. Mais la plupart y parviennent très bien.

Le chef d’orchestre entend-il clairement les chanteurs ?

Oui – à Bayreuth, le chef d’orchestre a souvent une meilleure perception auditive et visuelle de ce qui se passe sur scène que dans beaucoup d’autres opéras. Sa tête est presque au même niveau que la scène. Wagner était lui-même chef d’orchestre ; il composait les œuvres et les mettait en scène à Bayreuth. Il voulait naturellement voir et entendre lui-même comment chaque scène fonctionnait en représentation.

Vous conseillez le Festival de Bayreuth sur l’acoustique depuis 1990. En quoi cela consiste-t-il ?

Wolfgang Wagner, qui était alors directeur général et artistique, m’a contacté et je suis venu à Bayreuth. Cela a commencé par des consultations sur les grands décors et d’autres éléments scéniques. Les décors et la scénographie peuvent avoir un impact significatif sur l’acoustique, aussi bien sur scène que dans la salle. Ces projets nécessitaient toujours une collaboration étroite avec les musiciens et toute l’équipe de production.

Votre travail comprenait-il aussi des interventions sur les structures du bâtiment ?

Pendant l’intersaison, le Festspielhaus fait l’objet de rénovations et de modernisations continues : nouveaux ateliers, nouvelles loges, nouveaux espaces de répétition pour les artistes. Dans les années 2000, la première grande rénovation de la salle et de la zone devant la scène a été réalisée. Un échafaudage a été installé dans une salle vidée de ses sièges, et d’importants ajustements ont été apportés aux matériaux et aux éléments structurels. Tout au long du processus, des vérifications régulières étaient effectuées pour s’assurer que tous les nouveaux matériaux étaient compatibles acoustiquement avec l’espace et que la qualité sonore exceptionnelle du Festspielhaus restait intacte.

La rénovation devait donc garantir que les propriétés réfléchissantes du bâtiment étaient préservées, dans les moindres détails ?

Exactement : la géométrie et la composition des matériaux, leurs caractéristiques de réflexion et d’absorption, leur pouvoir de diffusion – tout a été examiné et testé. La rénovation a été un grand succès ; de nombreux visiteurs ne l’ont même pas remarquée au début, si ce n’est que l’espace paraissait plus frais. L’impression acoustique exceptionnelle est restée totalement inchangée.

Y a-t-il un moment particulier de votre expérience à Bayreuth qui vous a particulièrement marqué ?

J’ai toujours trouvé Wolfgang Wagner un client très agréable – mais il pouvait perdre son sang-froid. Une fois, nous devions effectuer des mesures acoustiques lors d’une répétition générale devant une salle comble. Pour que les mesures soient précises, les invités devaient rester absolument silencieux pendant dix minutes. Mais cela n’a pas fonctionné – il y avait trop de bavardages dans la salle, et le niveau d’interférence était trop élevé. Ailleurs, un directeur artistique serait peut-être sorti pour demander poliment au public de se taire afin que les mesures puissent avoir lieu. Wolfgang Wagner, cependant, s’est avancé devant le rideau, a pris une profonde inspiration et a crié une seule phrase dans la salle : « Si vous ne vous taisez pas immédiatement pendant la prise de mesure acoustique, je vous mets tous dehors. » Voilà qui était Wolfgang Wagner, le maître strict. Nous avons alors pu effectuer les mesures dans un silence total, rapidement et avec succès.

La rénovation et la modernisation resteront nécessaires au Festspielhaus à l’avenir. Veille-t-on à la durabilité ?

Oui — car la direction et l’équipe du Festival adoptent une approche réfléchie et responsable à chaque étape du processus de rénovation. Chaque décision est soigneusement examinée et replacée dans son contexte. Cela dit, la plupart des tâches restent à un niveau artisanal, ce qui laisse peu marge pour une réduction des coûts. Mais il est sans aucun doute utile de préserver le Théâtre du Festival de Bayreuth et son expérience acoustique inégalée.

Extrait et adapté du Bayreuther Festspiele Magazin 2026.